Ende einer Trilogie…

In meinen letzten beiden Artikeln habe ich über den Absturz einer Maschine der Air Ontario im kanadischen Dryden berichtet. Klar beschäftigt mich die Frage nach der Schuld. Immerhin sind Menschen gestorben, Menschen mit Träumen, Familien, Plänen. Ich habe die Ereignisse aus Sicht der einzigen überlebenden Flugbegleiterin und des verstorbenen Kapitäns berichtet. Beide haben ihr Bestes gegeben und dabei Fehler gemacht, Fehler, die menschlich für jeden nachvollziehbar sind, die uns vielleicht auch passiert wären, wären wir an ihrer Stelle gewesen. So hat jeder Schuld auf sich geladen, aber wie schwer wiegt diese Schuld wirklich? Die Crew agierte während der Ereignisse innerhalb der unternehmenskulturellen Möglichkeiten und Normen von Air Ontario und am Ende bleibt die Frage, ob nicht vielleicht das Management schuld ist, weil es keine angemessene Sicherheitskultur pflegte, die diesen Unfall vielleicht verhindert hätte? Zu diesem Ergebnis kamen jedenfalls die Unfallermittler. Es gab viele Faktoren, die zur Katastrophe führten. Aber am Ende fehlte es vor allem an einer gemeinsamen Sicherheitskultur bei Air Ontario, die es der Flugbegleiterin ermöglicht hätte zu sprechen, den Kapitän befähigt hätte stopp zu sagen. Vielleicht hätte der Flieger in einer soliden Sicherheitskultur noch nicht einmal den Flughafen von Thunder Bay verlassen. Aber lasst uns ein drittes Mal aus einer dritten Perspektive schauen was passiert ist.

Chronologie einer Katastrophe

Was führte am 10. März 1989 zum Tod von 24 Menschen? Auf den ersten Blick war es die Entscheidung des Kapitäns, nicht zu enteisen. Schuld eindeutig geklärt! Aber was führte zu dieser Entscheidung? Der Stress und Druck unter dem der Kapitän war? Der Flieger war ohnehin schon zu spät unterwegs und alles schien sich gegen den Kapitän zu verschwören. Vielleicht war er so gestresst, dass er das Eis auf den Tragflächen nicht wahrgenommen hat. Sonia, die junge Flugbegleiterin, hat das Eis jedenfalls gesehen, sich aber nicht getraut, den Kapitän darauf anzusprechen. So gesehen trägt auch sie Schuld. Hätte der Kapitän weniger gestresst gewirkt, wäre es Sonia vielleicht leichter gefallen, ihn anzusprechen.

Man kann es drehen und wenden wie man will, die Schuld ist in dieser komplexen Gemengelage nicht eindeutig zuzuordnen. Eine der Fragen, die mich beschäftigt, ist woher dieser Stress kam, der den Kapitän offensichtlich den Überblick verlieren ließ. Dazu müssen wir uns kurz die Schuhe des Managements von Air Ontario anziehen.

Sicherheit vs. Produktivität - Das alte Managementdilemma

Air Ontario war Ende der achtziger Jahre eine kleine, regionale Airline, die vor allem Zubringerflüge für Air Canada durchführte. Die kleine Airline war am Wachsen und führte gerade die Fokker F28 als neues, modernes Flugzeugmuster ein. Alles das geschah unter gnadenlosen Wettbewerbsdruck, der zu dieser Zeit unter anderem durch die kommerzielle Deregulierung der Luftfahrt hervorgerufen wurde. Im Prinzip stand den meisten Airlines das Wasser bis zum Hals und es ging darum, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen. Unter anderem bedeutete das für Air Ontario, dass die neuen Flieger um jeden Preis in der Luft sein mussten. -So auch am Morgen des 10. März. Die Fokker mit der Kennung C-FONF stand noch in Thunder Bay, als festgestellt wurde, dass die Auxiliar Power Unit (APU), eine Art Hilfstriebwerk, defekt war. An sich ist das kein allzu großes Problem. Die APU wird benötig, um auch am Boden Strom zu haben und liefert die initiale Energie zum Starten der Triebwerke. Sie kann jedoch auch durch ein Bodenstromaggregat ersetzt werden. So entschied Air Ontario, dass der Flieger mit Defekt auf die Reise geht. Derartige Entscheidungen werden bis heute getroffen. Ich weiß nicht, wie oft ich in meiner aktiven Zeit mit defekter APU unterwegs war.

Als die Crew bereits an Bord war, erfuhr Air Ontario, dass Air Canada noch 20 weitere Gäste für den Flug von Thunder Bay über Dryden nach Winnipeg buchen wollte. Mehr Gäste bedeutete mehr Geld und wenn die Gäste auch noch vom wichtigsten Kunden eingebucht werden, sagt man doch nicht nein! Mit dieser, aus Sicht des Managements absolut nachvollziehbaren Entscheidung, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Für den Kapitän bedeutete dies, dass er noch vor dem Start den Flieger zum Teil enttanken musste. Ursprünglich wurde so viel Kerosin getankt, dass es bis nach Winnipeg ausgereicht hätte und die Crew in Dryden nicht nachtanken musste. Mit zwanzig Gästen mehr war der Flieger nun zu schwer. Der Kapitän wollte lieber Gäste ausladen. Das Management entschied jedoch, dass enttankt wird. Mehr Gäste, mehr Geld und außerdem kamen diese ja auch direkt von Air Canada. Außerdem waren die Plätze ja frei!

So ging es mit Verspätung Richtung Dryden. Die Gäste hatten Angst, dass sie ihre Anschlussflüge verpassten und der Kapitän war gestresst und zusätzlich sicher auch wütend. Die Wut und der Stress wurde mehr, als klar war, dass es in Dryden kein Bodenstromaggregat gab. Für ihn bedeutete das, dass er eines der beiden Triebwerke permanent laufen lassen musste. - Beim Ein- und Aussteigen der Gäste und auch beim Betanken. Besonders dieses sogenannte Hot Refueling, also das Tanken mit laufenden Triebwerken, stellt ein besonderes Sicherheitsrisiko dar. Der Druck auf den Kapitän muss immens gewesen sein. Er wurde beobachtet, wie er sehr wütend mit Air Ontario telefonierte. Aber Air Ontario war weit weg und er musste sich vor Ort in Dryden ziemlich allein gefühlt haben. Vielleicht hat er das Eis auf den Tragflächen nicht gesehen, vielleicht hat sein Unterbewusstsein das Eis auch einfach ausgeblendet, wusste es doch, dass ein Enteisen mit einem laufenden Triebwerk nicht möglich gewesen wäre. Nach dem Enteisen hätte man den Flieger nicht mehr starten können…

Sicherheitskultur - manchmal eine Mission Impossible

Nun kann man also sagen, das Management war schuld! Aber wie schwer wiegt diese Schuld? Das Management hat zunächst den primären Job des Managements, nämlich wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gemacht. Wer will ihnen einen Vorwurf machen. Technische Zusammenhänge zwischen der APU, dem Enteisen und den Bodenstromaggregaten, der Kerosinmenge und der Aerodynamik sind nun wirklich nicht das Thema des Managements. -Ebenso, wie Excel-Tabellen mit Bilanzen nicht die Expertise von Piloten und Flugbegleitern ist. Aus diesem Grund braucht es einen Austausch zwischen beiden Seiten, einen Kompromiss.

Es liegt in der Natur der Dinge, dass ein jeder vor allem seinen eigenen Problemraum im Fokus hat. Hinsichtlich der Luftfahrt hatte und habe ich meinen Fokus auf Sicherheit, musste jedoch akzeptieren, dass die sicherste Airline die ist, die nicht fliegt ist. Und da eine Insolvenz als absolute Sicherheitsmaßnahme auch irgendwie ungünstig ist, geht es darum, bestmögliche Kompromisse einzugehen. Dieses bewusste eingehen eines Kompromisses nennt man Sicherheitskultur. Wie ausgeprägt diese ist, muss jede Airline für sich selbst festlegen. Eine Gradwanderung ist es allemal. In meiner früheren Sicherheitskultur war es undenkbar, dass ein schlafendes Kind zur Landung nicht angeschnallt wird, oder dass Notausgänge zur Landung mit Handgepäck zugestellt wurden. Sehr regelmäßig haben sich meine Gäste darüber zum Teil recht heftig beschwert. Airline XY sei viel besser und familienfreundlicher. Habe man da das Kind doch einfach schlafen lassen… Ja, Sicherheit ist nicht nur teuer, sondern zuweilen auch wenig kundenfreundlich. Aber ist ein Unfall wie der von Air Ontario eine Alternative? Und ja, sagt gerne, dass ist lange her! Aber dann schaut Euch das Marktumfeld von Airlines Ende 2022 an! Der Druck auf Management und Besatzung ist riesig. -Und eine funktionierende Sicherheitskultur ist gerade im Moment umso wichtiger.

Und wie geht Sicherheitskultur

Eigentlich geht Sicherheitskultur ganz einfach: Jeder Einzelne übernimmt die Verantwortung, Probleme und Missstände anzusprechen. Wie bei Kulturen so üblich muss auch die Sicherheitskultur von allen Akteuren getragen werden. Am Ende des Tages geht es um Kommunikation: Um Zuhören und um das Vertrauen auch kritisch sprechen zu dürfen. So lande ich auch beim Thema Sicherheitskultur wieder bei meinem Hauptthema: Psychologische Sicherheit. Das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen braucht es auf allen Ebenen, damit es zu einem ehrlichen Austausch kommt, der die tatsächlichen Probleme ehrlich wiedergibt. Nein, das Management muss sich nicht mit technischen Aspekten der Fliegerei auskennen. Es muss sich aber bewusst darüber sein, dass jede ihrer Entscheidungen Auswirkungen hat, deren tatsächlich Auswirkungen aus Managementperspektive oft nicht allumfassend in Betracht gezogen werden können. Derartige Entscheidungen müssen von denjenigen getroffen werden, die das tatsächliche Geschehen überblicken können. Dabei muss das Management darauf vertrauen, dass diese Entscheidungen nach bestem Wissen und in bestmöglicher Abwägung aller Fakten getroffen wird. Ja, diese Dezentralisierung von Entscheidungsfindungsprozessen sind das Herzstück moderner Organisationen, nicht nur in der Luftfahrt, und brauchen unendlich viel Vertrauen.

Über den Tellerrand hinaus…

Inzwischen habe ich meine zweite berufliche Heimat in der Bankenwelt gefunden und bin erstaunt das alte Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Produktivität auch hier wiederzufinden. Es sind die fast identischen Diskussionen und auch hier, in meiner neuen Welt, sind es Eigenverantwortung, Kommunikation und Austausch, die zu einer lebendigen und transparenten Sicherheits- oder Risikokultur führen. In einer komplexen und dynamischen Welt braucht es eben immer beides um erfolgreich zu sein: Sicherheit und Risiko.

Damit wäre ich nun mit meiner Trilogie rund um Air Ontario am Ende. Den Schuldigen habe ich nicht gefunden. Aber was ist schon Schuld?

Habt einen schönen Sonntag.

Eure Constance

PS: Und ja, lieber Manager, wenn Du nun sagst, dass Du dieses Vertrauen, von dem ich geschrieben habe, unmöglich aufbringen kannst, weil Du doch all die Verantwortung für Sein oder Nicht-Sein trägst, dann verstehe ich Dich. Dann kannst Du nicht anders empfinden, weil es Dein unternehmenskulturelles Umfeld momentan nicht hergibt. Aber an Kultur lässt sich arbeiten. Ich verspreche Dir, dass Du diese Bedenken in einer Kultur der psychologischen Sicherheit nicht mehr so stark empfinden wirst. - Und tatsächliche Kultur machen wir alle, auch Du. Deshalb sei mir an dieser Stelle ein Buchtipp gestattet: “Die angstfreie Organisation” von Amy C. Edmondson, Harvard-Professorin und im letzten Jahr seitens der Thinkers50 Gilde zur wichtigsten Vordenkerin in der Wirtschaft ausgewählt.

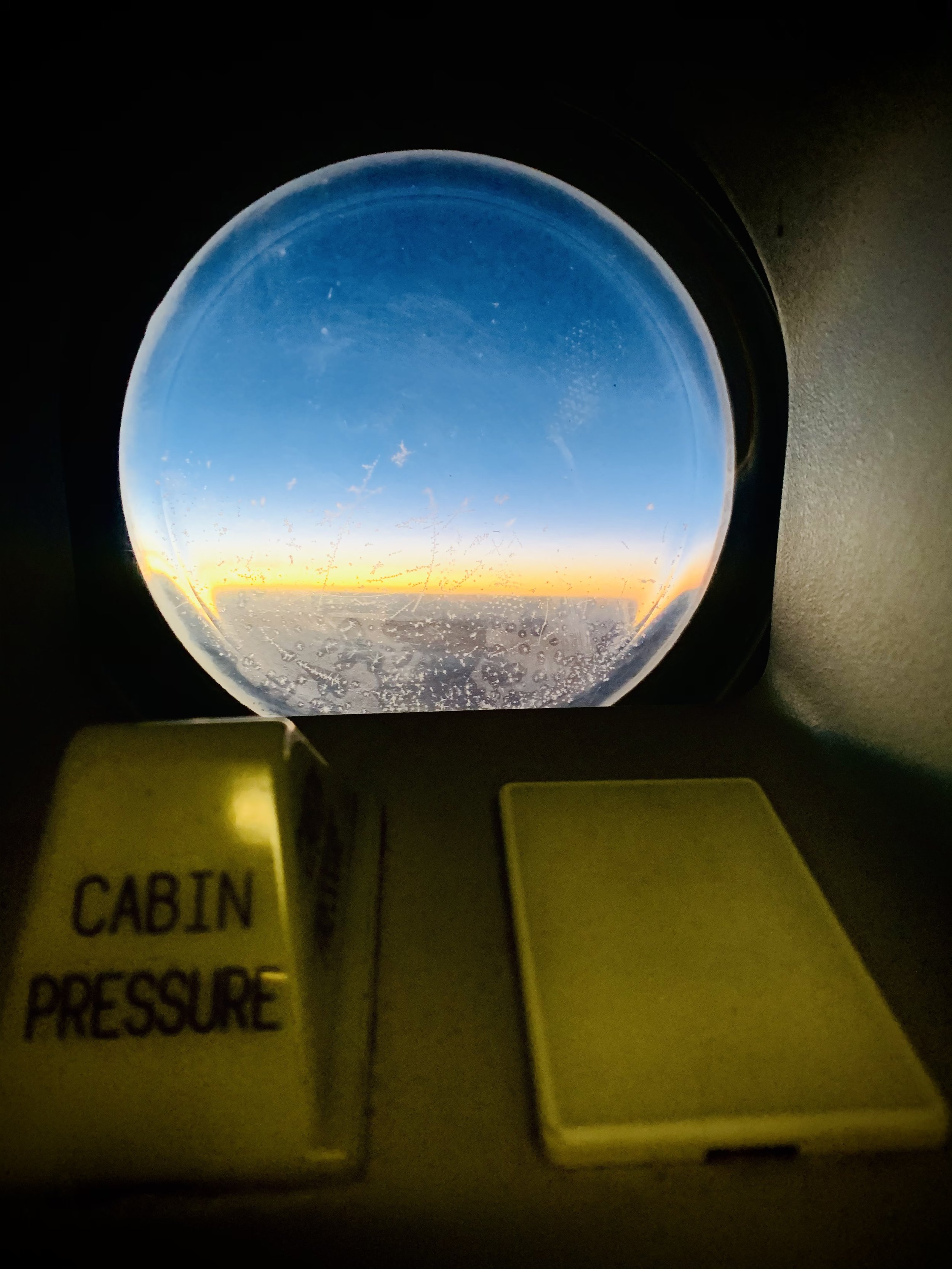

Über den wolken…

… sollte das Risiko wohl kalkuliert sein!